À l’occasion de la présentation du projet de loi sur la décentralisation présenté mercredi dernier en conseil des ministres, nous vous proposons la relecture de l’article de Roger Martelli, publié dans le e-mensuel Regards de janvier, sur les enjeux d’une telle réforme.

En octobre dernier, François Hollande annonçait une nouvelle

loi de décentralisation, chassant de fait celle de Brice

Hortefeux, promulguée en 2010 et raccord avec le projet

libéral sarkozien. Qu’en sera-t-il de la suivante ?

La loi Hortefeux faisait

suite à vingt-six rapports

et études confectionnés

entre le printemps 2005

et le printemps 2009.

Elle était construite autour de quatre

objectifs : réorganiser les collectivités

autour de deux pôles, un pôle départements-

région et un pôle communesintercommunalité

; simplifier le paysage

institutionnel en achevant la couverture

intercommunale du territoire national et

en élargissant le cadre des intercommunalités

; créer un cadre institutionnel

métropolitain ; clarifier les compétences

des différents niveaux de collectivités

et encadrer la pratique des cofinancements.

Le gouvernement Fillon entendait

donc réduire l’exception française

des 37 000 communes, redéfinir les

fonctions territoriales avec la fin de la

« clause de compétence générale » [[La clause de compétence générale permet aux collectivités territoriales d’agir pour

des missions qui ne sont pas de leurs compétences, dès l’instant où la loi ne l’interdit

pas explicitement.]].

et réformer complètement la représentation

des territoires avec l’introduction

de « conseillers territoriaux » se substituant

aux conseillers généraux et régionaux.

Le maillage territorial français devait

entrer ainsi dans la troisième grande

inflexion de son histoire contemporaine.

La première s’était étalée sur près d’un

siècle, grosso modo entre la création

des départements en 1790 et la loi

municipale de 1884, qui consacrait

l’élection des maires et des adjoints et

la publicité des séances. Cette longue

période a conjugué la rationalisation

administrative de l’État central et l’affirmation

progressive de la démocratie

communale. La seconde phase, plus

ramassée, va des années 1960 au début

des années 1980 : elle a vu tout à

la fois émerger de nouveaux territoires

(l’Europe et la région) et s’imposer le

paradigme de la décentralisation, au

départ pour décongestionner les services

de l’État en les déconcentrant.

Dans le même temps, l’État a amorcé en

1973 (mise en place des « contrats de

pays ») un long mouvement de désengagement,

au profit d’autres acteurs,

publics et privés. En 2007, le processus

s’est entremêlé avec la mise en place

de la Réforme générale des politiques

publiques (RGPP), qui fait de la réduction

de la dépense l’alpha et l’oméga de

toute bonne gestion administrative. Le

redécoupage territorial, en cherchant à

mettre un terme au « mille-feuille » administratif,

devenait dès lors un passage

obligé pour parvenir à une redéfinition

plus modeste des objectifs publics.

L’ère de la concurrence

L’ambition de 2007-2012 voulait déplacer

les visées globales de l’aménagement

territorial. Dans les deux

premières phases dominait la préoccupation

d’un rééquilibrage, dans la

lignée du constat alarmiste de Jean-

François Gravier en 1947 (Paris et le

désert français) et autour des notions

de compensation et de solidarité des

territoires. Dans la troisième phase, au

contraire, la polarisation territoriale est

tenue pour un effet salutaire de la compétitivité.

En fait, un territoire ne vaut

que s’il se dote des moyens qui lui permettront

de s’inscrire dans une concurrence

générale avec tous les autres.

On « n’aménage » pas l’espace pour

l’égaliser : on assume sa polarité. Dans

le sigle de l’instrument historique de

l’aménagement du territoire, la DATAR,

« l’action régionale » s’efface au profit de

« l’attractivité régionale » [[Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale, devenue Délégation

interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires (DIACT) en

2005, puis Délégation à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale.]].

Il ne s’agit plus de distribuer égalitairement

les services publics ou d’obtenir

une péréquation des ressources

par la fiscalité. La logique nouvelle se

condense en trois grands volets : l’État

soutient les pôles d’ores et déjà les plus

attractifs à l’échelle européenne ou mondiale

(« pôles de compétitivité », « pôles

d’excellence rurale », « plan Campus ») ;

les collectivités entrent en compétition

et valorisent leur territoire en mobilisant

l’initiative privée ; les régions et les départements

refondus pansent les plaies

en procédant à de la redistribution à la

marge. Les phases précédentes se préoccupaient de contenir le processus

de marginalisation et de désertification

des espaces faiblement compétitifs ; la

nouvelle veut prioritairement relier les

pôles d’excellence, dans le cadre d’une

métropolisation accentuée.

La Révolution française avait fait du

département le pivot territorial de l’État

et la IIIe République avait institué la

commune comme l’unité de base de

la citoyenneté. Pour la droite « décomplexée

» d’après 2007, l’objectif est

de rendre possible la « bonne gouvernance

» d’un couple fonctionnel qui

n’est plus celui du département et de la

commune, mais celui des blocs régiondépartement

et métropole-intercommunalité.

L’État orienteur et aménageur,

qui était au coeur de la tradition historique

du bonapartisme-gaullisme, est

mort : l’affectation des ressources obéit

à la « pure » loi des marchés et l’État

ne fait qu’accompagner et garantir la

régularité des contrats qui délimitent

les positions respectives des acteurs.

L’alignement concurrentiel des gestions

publiques, la limitation des impôts sur

l’appareil productif, le contingentement

des dépenses publiques (notamment

en personnel), le recul des dotations d’État et la compétitivité des territoires

vont de pair.

Un vrai changement ?

Quant à la décision publique, elle doit

abandonner toute obsession de la règle de

représentation. La démocratie n’est plus

le critérium du fonctionnement institutionnel,

qui est désormais celui de la gouvernance

: les élites de la société civile procèdent

à l’expertise, au choix et à l’évaluation,

sur la base de l’acceptation intégrale des

normes du marché concurrentiel. De

2007 à 2012, la simplification présidentialiste,

le bipartisme de type anglo-saxon

et la refonte territoriale sont trois pièces

d’un même projet, autour d’une ambition

sans précédent. La décentralisation ellemême

se vide de contenu en laissant la

place à une véritable recentralisation de

la ressource. Les collectivités sont théoriquement

autonomes, mais dans un cadre

financier totalement contraint : suppression

de la taxe professionnelle, inflation

des normes techniques et imposition de la

« règle d’or » au budget des collectivités.

Que vont faire les socialistes au pouvoir

? Pour l’instant, les seuls éléments

acquis sont l’abandon de l’institution des

conseils territoriaux, le retour à la clause

de compétence générale et la création

d’un Haut-Conseil des territoires ouvert

aux exécutifs territoriaux. Pour le reste,

tout est en pointillé. On ne sait pas grandchose

du cadre financier envisagé ou de

la répartition des compétences, en dehors

de vagues indications sur la spécialisation

des rôles. On ne sait rien non plus des

dispositifs d’élection envisagés, hors la

curieuse modalité d’un scrutin cantonal

binominal majoritaire.

Le risque est que les socialistes se livrent

à quelques ajustements tactiques sans

toucher sur le fond à l’architecture précédemment

mise en place. Auquel cas,

la cohérence de projet resterait entre

les mains d’une droite ouvertement libérale-

sécuritaire et le socialisme mettrait

la gauche française à la remorque d’une

logique sociale-libérale à l’anglo-saxonne.

Le sens général d’une mondialisation

financière et libérale étant totalement intériorisé,

il ne resterait à la gauche que le

recours à des redistributions à la marge et

à la valorisation d’un ordre social garanti,

présumé plus efficace que l’ordre ultra-libéral

parce qu’il serait plus « juste ».

Recul de l’État et politique sécuritaire « de

gauche » serait l’horizon officiel. Si cela

était, il conviendrait que, bien à gauche, se

formule la seule voie possible : celle d’une

cohérence alternative. La droite raccorde

la déréglementation, la compétitivité et la

« bonne gouvernance ». Opposons-lui, à

toutes les échelles, le bien commun et le

partage, le développement des capacités

humaines et la démocratie d’implication.

C’est sur cette seule base que la recomposition

des territoires peut s’envisager,

ce qui implique que la réforme financière

et fiscale, la réforme institutionnelle générale

et celle des collectivités territoriales

devraient ouvertement s’agencer.

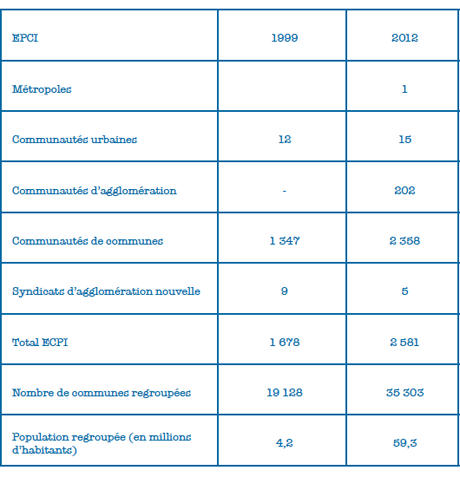

Communes et communautés de communes

La France comptait 44 000 communes en 1790, 37 500 en 1860

et 36 683 en 2012.

Le tableau suivant porte sur les communautés de communes (EPCI)

à fiscalité propre, c’est-à-dire dont le financement est assuré par le

recours à la fiscalité directe locale.

Laisser un commentaire